妊娠中の腰痛でお困りの方へ

2024年06月1日

妊娠中の腰痛

妊娠は女性にとって特別な時期ですが、その一方で身体にはさまざまな変化が訪れます。

その中でも、妊娠中の腰痛は多くの妊婦さんが経験する悩みのひとつです。

「どうしてこんなに腰が痛いんだろう?」「でも…妊娠中だから痛み止めは使えないし、我慢するしかないのかな?」と感じている方も多いかと思います。

しかし、実は妊娠中の腰痛には対策があり、適切なケアを受けることで大幅に緩和することが可能です。そこで今回は、当院が提供できる妊娠中の整体についてご紹介します。

病院や整骨院での対応

妊娠中の腰痛を病院で相談すると、薬や湿布の使用を避けるように言われます。

※湿布には非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が含まれていることが多く、これらが皮膚から吸収されて体内に入ると、胎盤を通じて胎児に移行するリスクがあります。NSAIDsは特に妊娠後期に使用すると、胎児の心臓や血管に影響を与える可能性があり、妊娠中の湿布の使用は勧められません。

また整骨院で行われる電気治療も、妊婦さんには禁忌とされており、慰安的なマッサージしかしていない場合が多いです。

その結果、効果的な治療法が見つからず、痛みに悩む妊婦さんが多いのが実情です。

なぜ妊娠中に腰が痛くなるの?

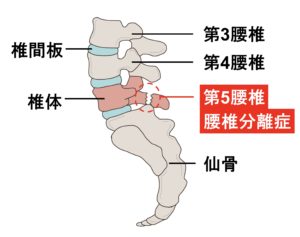

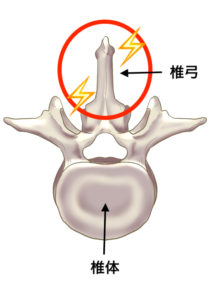

妊娠中に腰痛が生じる主な理由は以下の通りです

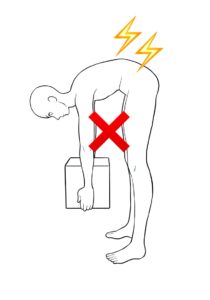

1:体重増加 妊娠が進むにつれて体重が増加し、その重みが腰に負担をかけます。特に妊娠後期には、急激な体重増加が腰痛の原因となります。

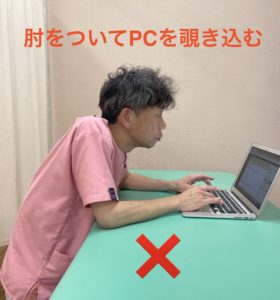

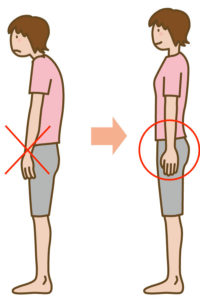

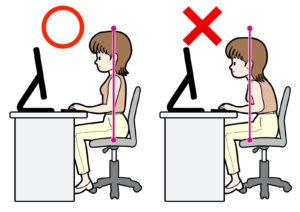

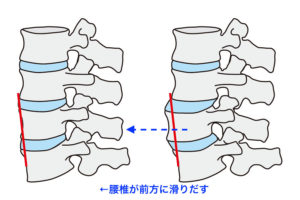

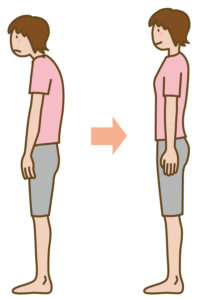

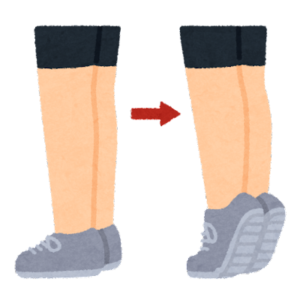

2:姿勢の変化: お腹が大きくなることで、自然と背中が反る姿勢(反り腰)になります。この姿勢は背中や腰の筋肉を常に緊張させるので、痛みが生じやすくなります。

3:ホルモンの影響: 妊娠すると、リラキシンという女性ホルモンが胎盤から分泌されます。 リラキシンには、出産のときに赤ちゃんがスムーズに狭い骨盤を通れるように、骨盤を支える筋肉・靭帯を柔らかくする作用があります。 しかし大きいおなかを支える力(筋力)も弱くなるので、腰に負担がかかります。

これらの要因が組み合わさることで、妊娠中の腰痛が発生します。

当院の整体の特徴

当院では、妊娠中の妊婦さんへの整体もおこなっております。以下の特徴がありますので、安心してご利用いただけます。

1:バキバキしない、痛くない整体

当院の整体は、バキバキと骨を鳴らすような施術ではなく、痛くない優しい手技で行います。

また施術は仰向けでも行えるので、お腹を圧迫する心配がなく、リラックスして施術を受けていただけます。

2:経験豊富な院長

施術歴30年以上の経験豊富な院長が対応いたします。開業以来25年、数多くの妊婦さんをサポートしてきました。

3:医療の国家資格保持者

鍼灸学士と柔道整復師の国家資格を持つ院長が、専門的な知識と技術で施術を行います。

4:予約制で待ち時間なし

完全予約制のため、待ち時間がなくスムーズに施術を受けられます。

患者さんの声

第二子の妊娠時に腰痛が生じたAさん

私は第一子の時には特に腰痛を感じることはありませんでした。

しかし、第二子の妊娠が進むにつれて、腰痛がひどくなってきました。

特に夜になると痛みが強まり、寝返りを打つのも辛く、病院で相談しても、薬や湿布は使えないと言われ、整骨院でも効果的な治療を受けられず、どうして良いかわからなくなっていました。

そんな時、友人からこちらの整体院を紹介されました。

最初は半信半疑で、整体は初めてだし不安でした。

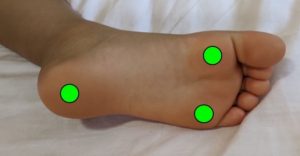

整体は足をやさしく動かす感じで「こんなんで治るん?」と思いましたが、終わったら腰が楽になっててビックリしました。

数回通ったら痛みも取れて、無事に出産できました。ありがとうございました!

高齢出産で腰痛に悩まされた40歳の方

40歳での高齢出産ということもあり、妊娠初期から体調には気をつけていました。

それでも、妊娠中期から腰痛がひどくなり、毎日の生活が本当に辛くなりました。

初めての妊娠で不安も多く、どうしたら良いのか分からずにいました。

こちらの整体院をネットで見つけ、初めて施術を受けた時、すぐに効果を感じました。

痛みが和らぐだけでなく、院長先生の優しい対応と話しやすさで、不安も少しずつ解消されました。

特に、うつ伏せにならずにすんだのとバキバキしないのが、私には嬉しかったです。

腰も整体のたびに楽になり、出産前には腰痛もかなり軽減されていました。

おかげさまで元気な赤ちゃんを無事に出産することができ、感謝の気持ちでいっぱいです。

同じように腰痛で悩んでいる妊婦さんには、ぜひこちらの整体院をおすすめしたいです。

当院の施術を受ける際の注意点

施術可能な時期: 当院では、安定期(5ヶ月)から9ヶ月まで施術を受けることができます。

体調の確認: 施術を受ける前に、現在の体調や妊娠の進行状況を詳しくお伺いします。不安な点があれば、事前にご相談ください。

ご予約・お問い合わせ

妊娠中の腰痛でお困りの方は、ぜひ当院の整体をお試しください。

優しい手技と経験豊富な院長による施術で、妊娠中の特別な時期を少しでも快適に過ごしていただけるよう、全力でサポートいたします。

あなたの健康と赤ちゃんの安全を第一に考えた施術を提供いたします。

ご予約やお問い合わせは、お電話またはメールでお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

新森桂整体院 院長 桂 寛章